देश को चलाने के लिए कुछ नियम कुछ कायदों एक व्यवस्था की जरूरत होती है। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने लंबी बहस के बाद एक संविधान बनाया, जिसके अनुसार देश को चलाया जाता है, लेकिन संविधान गीता या कुरान की तरह नहीं जिसमें कुछ संशोधन नहीं किया जा सकता। समय अनुसार संविधान में कितनी बार संशोधन हुए हैं। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को है। संसद में जनता द्वारा चुनकर आए प्रतिनिधि देशहित में कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जिनको लेने के लिए संविधान में संशोधन किए जाते रहे हैं। ऐसे में संविधान सर्वोच्च है कहकर अपनी जिम्मेदारियों से बचा नहीं जा सकता है।

आज यदि किसी मुद्दे पर केंद्र से मतभेद है, या कहीं राजनीति करनी है तो संविधान बचाओ का नारा ऐसा बन चुका है, जिसे राजनीतिक दल अपनी सुविधा और स्वार्थ के अनुसार उछालते रहते हैं। यह सुनाई भी तब देता है जब जब कोई विधेयक संसद में पारित होता और जिससे किसी विशेष राजनीतिक दल या विचारधारा को अपना वोट बैंक गंवाने का खतरा होता है। या फिर संविधान बचाने की दुहाई तब दी जाती है जब न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किए किए किसी विधेयक पर टिप्पणियां करती है, तब ऐसे मौकों पर विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस के नेता संविधान की किताब हाथ में लेकर जनता के सामने ऐसे आकर खड़े होते हैं कि मानो भारत का संविधान किसी शत्रु की बंदूक के निशाने पर हो।

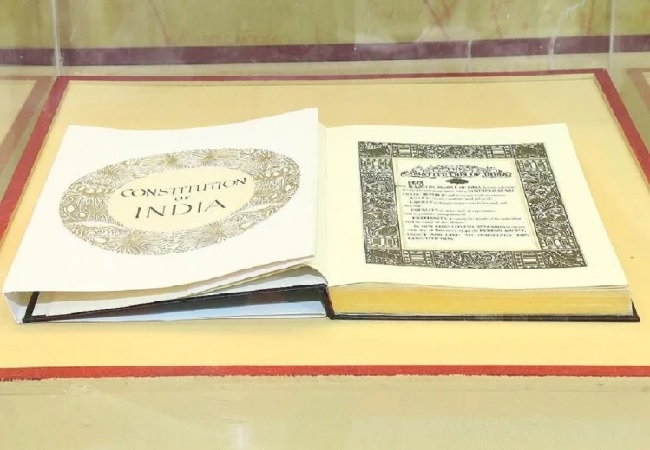

हाल ही में प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई ने कहा कि भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका या संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने यह बात बार काउंसिल महाराष्ट्र एवं गोवा के एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने जो कहा उसमें कोई दोराय नहीं है। संविधान का सम्मान सबको करना ही चाहिए, लेकिन संविधान को ढाल बनाकर वैचारिक और चुनावी लड़ाइयों को नहीं लड़े जाना चाहिए, न ही संविधान सर्वोच्च है कहकर अपनी जिम्मेदारियों से बचा जाना चाहिए।

आज संविधान के नाम पर डर फैलाना और भ्रम पैदा करना एक सोची-समझी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, हर बार संसद में जब कोई विधेयक पारित होता है या कोई राष्ट्रीय नीति बनती है, तो संविधान की किताब हाथ में लहराते हुए यह कहने लगते हैं कि संविधान खतरे में है। जब नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) आया, तब भी यही हुआ। जब तीन तलाक पर कानून बना, तब भी वही शोर हुआ। और अब जब संसद अपने विधायी अधिकारों का प्रयोग कर कोई नीति बनाती है, तब बार-बार संविधान को बचाने की पुकार उठाई जाती है, मानो लोकतंत्र को कोई तानाशाह निगलने जा रहा हो। अब जब वक्फ को लेकर नया कानून बना है उसके विरोध में कितनी ही याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जा चुकी हैं।

अब यदि आपके अनुसार संसद निर्णय ले और कानून बनाए तो ठीक, नहीं तो बहुमत से लिए गए निर्णय पर भी न्यायालय पहुंच जाओ। यह तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करना है। साथ ही जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और संसद का भी अपमान है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है, संविधान में संशोधन का अधिकार भी संसद को है, फिर संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून पर संविधान बचाने का विमर्श क्यों खड़ा किया जाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस संविधान को बनाने वाली संविधान सभा ने निर्वाचित संसद को समयानुसार संशोधन करने का अधिकार दिया। जब संसद कोई कानून बनाती है, तो वह सीधे जनता के जनादेश को ही लागू करती है। इसलिए जब विपक्ष संसद के निर्णयों को अदालतों में चुनौती देता है और फिर जनता को भड़काकर संविधान बचाने की मुहिम चलाता है, तो वह असल में लोकतंत्र की आत्मा को ही चोट पहुंचाता है।

वहीं न्यायपालिका का कर्तव्य संविधान की व्याख्या करना है, लेकिन हाल के वर्षों में न्यायालय द्वारा द्वारा दिए गए अनेक निर्णय संसद के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप के रूप में देखे गए हैं। उदाहरण के तौर पर जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर निर्णय लेने के लिए समय-सीमा निर्धारित करता है तो सीधे तौर पर उस सीमा रेखा का अतिक्रमण है जिसे संविधान ने प्रत्येक स्तंभ के लिए तय किया है। न्यायिक फैसलों की समीक्षा करें तो कई निर्णय ऐसे हैं जिनमें संसद के निर्णयों पर या तो रोक लगी, या फिर उन्हें नए निर्देशों के साथ बदला गया। यह परोक्ष रूप से न्यायिक अतिक्रमण नहीं है तो और क्या है? कॉलेजियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इस पर जो आपत्ति जताई गई कि सर्वोच्च न्यायालय सुपर संसद की तरह बर्ताव कर रहा है, वह ठीक प्रतीत होती है। यह सवाल उठाए जाना इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि जब संविधान की व्याख्या करने वाली संस्था जब स्वयं कानून बनाने लगे और कार्यपालिका की भूमिका निभाने लगे तो लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के बीच संतुलन डगमगाने लगता है। इसका फायदा उठाकर विपक्ष और ज्यादा आक्रामक हो जाता है, वह अदालत की टिप्पणियों को संविधान की रक्षा के रूप में प्रचारित करता है। वहीं संसद के निर्णयों को संविधान पर हमला बताकर जनमत को भटकाने का प्रयास करता है।

यदि वास्तविकता देखें तो भारत का संविधान पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। वह समय के साथ बदला और निखरा भी है, लेकिन जब किसी राजनैतिक विचारधारा को जनादेश नहीं मिलता, तो वह संविधान के पीछे छिपकर अपने खोए हुए समर्थन को पुनः पाने की कोशिश करती है। संविधान तब उनके लिए एक आदर्श ग्रंथ नहीं, बल्कि एक राजनीतिक औजार बन जाता है। देश को इस खेल को समझना होगा। संविधान की रक्षा संसद भी करती है, सरकार भी करती है, और जनता भी करती है। परंतु संविधान की दुहाई देकर न्यायपालिका का राजनीतिकरण करना और जनादेश का मखौल उड़ाना, संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। यह लोकतांत्रिक तो कतई नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबको अपनी सीमाओं में रहने और एक दूसरे का सम्मान करने की जरूरत है।

डिस्कलेमर: उपरोक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं ।