भारत की संविधान सभा में 4 दिसंबर, 1947 को भारत की विदेश नीति पर बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अरब और यहूदियों के मामले का समाधान फिलिस्तीन कमेटी की माइनॉरिटी रिपोर्ट है, जिसपर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किये थे। हालांकि, कमेटी की रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकतर देशों ने स्वीकार नहीं किया था। इसके अनुसार यहूदियों को फिलिस्तीन के अंतर्गत स्थानीय स्वायित्व दिए जाने का प्रस्ताव था। यानि यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश की मांग को बाधित करने की दिशा में यह एक कदम था, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू भी शामिल हो गए थे।

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की फिलिस्तीन पर विशेष समिति का सदस्य था, जिसने फिलिस्तीन की 55 प्रतिशत जमीन इजरायल को देने का एक प्रस्ताव रखा था। समिति में भारत की तरफ से सदस्य अब्दुल रहमान ने इस विभाजन को एकदम नकार दिया और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के द्वारा मध्यस्तता का एक नया प्रस्ताव रखा गया। भारत ने अरब देशों को सुझाव दिया कि फिलिस्तीन को मुसलमान और यहूदियों का एक महासंघ बना दिया जाए। जिसे सभी मुस्लिम देशों विशेषकर इजिप्ट ने सिरे से ख़ारिज कर दिया।

एक तरफ प्रधानमंत्री नेहरू की अजीबोगरीब कल्पनाओं को मध्य एशिया के मुस्लिम देशों ने कोई खास महत्व नहीं दिया तो दूसरी तरफ वे खुद ही इजरायल से दूरी बनाकर पश्चिम जगत के देशों से सम्बन्ध लचीले बना रहे थे।

इसी बीच, अरब-इजरायल युद्ध के बाद इजरायल ने फिलिस्तीन के कब्जे से लगभग 77 प्रतिशत जमीन को वापस ले लिया। यहूदियों ने 14 मई, 1948 को स्वतंत्र इजरायल देश की स्थापना की जिसे 15 मई को अमेरिका और 17 मई को सोवियत यूनियन के अपनी मान्यता दे दी। कुछ दिन बाद 20 मई को जब प्रधानमंत्री नेहरू शिमला के पास मशोबरा में छुट्टियाँ बिताने में व्यस्त थे, वहां से उन्होंने इजरायल के सम्बन्ध में एक पत्र लिखते हुए कहा, “भारत सरकार को नए देश इजरायल की मान्यता के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। अभी हमने इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करने का सोचा है।”

कुछ महीनों बाद, 29 जनवरी, 1949 को यूनाइटेड किंगडम ने भी इजरायल को स्वीकार्यता दे दी। अब भारत सरकार पर दवाब बन गया था कि वह भी अपनी स्वीकार्यता जल्दी ही दे देगा। हालांकि, नेहरू ने अपनी मुस्लिम देशों को समर्थन देने की नीति को जारी रखा और 1 फरवरी को ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखकर बताया कि वे इजरायल को मान्यता नहीं दे रहे है।

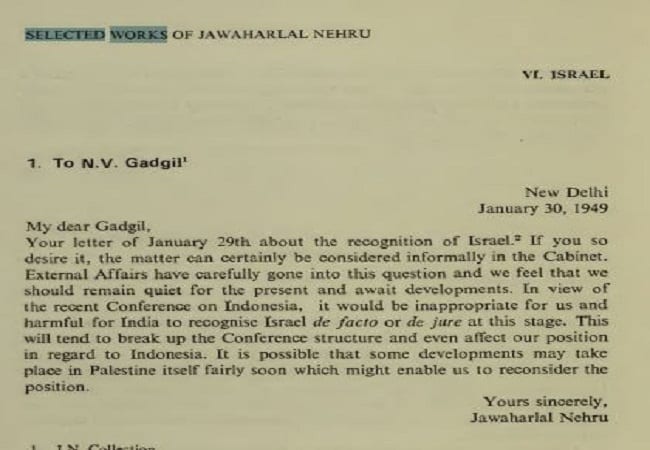

प्रधानमंत्री नेहरू पर सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आतंरिक यानि मंत्रिमंडल के सहयोगियों का भी दवाब था। एनवी गाडगील ने 29 जनवरी को उन्हें एक पत्र लिखकर इजरायल को मान्यता देने की पेशकश की। अगले दिन नेहरू ने पत्र का जवाब देते हुए कहा कि “अगर तुम चाहते हो तो मंत्रिमंडल में इसपर अनौपचारिक चर्चा की जा सकती है। लेकिन अभी हमें शांत रहना चाहिए।”

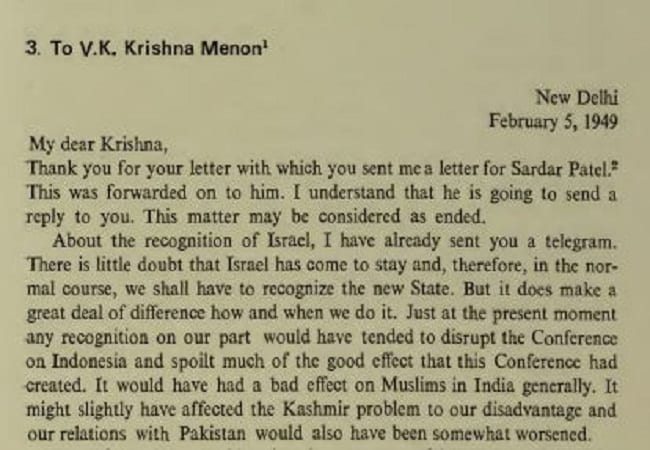

दरअसल, प्रधानमंत्री नेहरू की यह कोई विदेश नीति नहीं बल्कि भारत के मुसलमानों को साधने की एक कोशिश थी। जिसका खुलासा सरदार पटेल ने 28 मार्च, 1950 को नेहरू को ही लिखे एक पत्र किया था। उनका स्पष्ट मानना था कि “भारतीय मुसलमानों के कारण ही इजरायल को मान्यता देने में देरी की गयी। जबकि कुछ मुस्लिम देशों ने भी उसे मान्यता दे दी है।” यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी, 1949 को वी.के. कृष्णा मेनन को लिखे एक पत्र में यही बात दोहरा चुके थे। उन्होंने मेनन को बताया कि “अगर इजरायल को मान्यता दी गयी तो मुसलमानों के बीच इसका गलत सन्देश जाएगा”।

आखिरकार, एक लंबी उठापटक के बाद भारत ने इजरायल को सितम्बर, 1950 में अपनी स्वीकार्यता दे दी। दिल्ली से 1,400 किलोमीटर दूर बम्बई में उसे एक वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी गयी लेकिन दिल्ली द्वारा तेल अवीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना को लेकर कोई रूचि नहीं दिखाई गयी। इस उम्मीद की एक किरण का इजरायल स्वागत किया और बेहतर कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के लिए वहां के प्रधानमंत्री बेन गुरिओं एवं विदेश मंत्री ने अगले साल भारत आने की पेशकश की। यह एक मौक़ा भारत के वैश्विक कूटनीतिक इतिहास में एक सुनहरा अध्याय हो सकता था लेकिन इसे तत्कालीन सरकार ने जानबूझकर गँवा दिया।

यह बात प्रधानमन्त्री नेहरू भी समझते थे कि इस दौरे से भारत और इजरायल के संबंधों की एक शुरुआत होगी। फिर भी इसके विपरीत वे उनकी इस भारत यात्रा को लेकर बिलकुल भी खुश नहीं थे। ऐसा उन्होंने बी.वी. केसकर को 9 अक्टूबर को लिखे एक पत्र कहा था। आखिरकार यह दौरा कभी अस्तिव में ही नहीं आया और भारत की इजरायल से दूरियां बढ़ती चली गयी।

कुछ सालों बाद, 1959 में जब बेन गुरिओं प्रधानमंत्री नहीं रहे तो उन्होंने इस सन्दर्भ में खुलकर चर्चा की। उनकी द टाइम्स (लन्दन) में प्रकाशित टिप्पणी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे एक समय में भारत को लेकर कितने सकारात्मक थे लेकिन नेहरू के रवैये के कारण उनके आलोचक बन गए थे। उन्होंने कहा, “श्रीमान नेहरू खुद को गाँधी का सबसे बड़ा शिष्य मानते है. मुझे समझ नहीं आता कि गाँधी जी के वैश्विक मैत्री के विचारों के साथ-साथ इजरायल के सम्बन्ध में श्रीमान नेहरू का रवैया अलग क्यों रहता है। आठ साल पहले उन्होंने हमारे विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर-जनरल को जल्दी ही सामान्य कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने का वादा किया था लेकिन आजतक उन्होंने अपने शब्दों का मान नहीं रखा।”

राजनैतिक विज्ञान के कुछ जानकार इजरायल को दरकिनार करने के पीछे का एक बड़ा कारण मौलाना आजाद को मानते है। साल 1958 में अपनी मृत्यु तक, एक मुसलमान होने के नाते उन्होंने ही भारत को मुस्लिम देशों के पक्ष में खड़ा करने का नेहरू पर दवाब बनाया था। मौलाना ही इस बात के प्रवक्ता थे कि इजरायल को समर्थन देने से भारत के अल्पसंख्यक मुसलमान नाराज़ हो जायेंगे और पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है।

इसे दुर्भाग्य के अलावा क्या ही कहा जायेगा कि एक लोकतान्त्रिक संप्रभु देश की विदेश नीति को तुष्टिकरण के द्वारा तय किया जाता था। हमारे देश के नेतृत्व पर ‘वोट बैंक’ का डर इस कदर हावी था कि देश के हित में कोई ठोस निर्णय ही नहीं लिए जाते थे। सिर्फ इजरायल ही नहीं तिब्बत को लेकर भी तत्कालीन भारत सरकार ने एक के बाद एक कई गलत निर्णय लिए थे, जिसका खामियाजा आजतक हमें भुगतना पड़ रहा है।

(इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं, इसका संस्थान से कोई लेना-देना नहीं है।)